Berjalan di atas tanah basah beralas triplek, Joko Widodo melangkahkan kaki dengan mantap di Perkebunan Walini, Jawa Barat, Kamis, 21 Januari 2016. Presiden ke-7 RI itu menancapkan sebuah ambisi besar: menjadikan Indonesia negara pertama di ASEAN yang memiliki kereta cepat. Rutenya pendek dulu: Jakarta–Bandung.

Di tengah hamparan hijau kebun teh yang sudah dibabat itu, Walini juga digadang menjadi kota baru berbasis transit-oriented development (TOD)—rencana yang akhirnya kandas.

“Negara yang efisien, negara yang mempunyai kecepatan… itulah negara yang akan menjadi pemenang dalam persaingan antarnegara,” kata Jokowi membakar optimisme saat menandatangani prasasti peletakan batu pertama proyek kereta cepat kala itu.

Kini, hampir satu dekade berlalu, ambisi yang dimulai di Walini menjelma menjadi mimpi buruk. Proyek yang mayoritas didanai dari utang China tersebut menjadi beban finansial bagi konsorsium BUMN yang mendapat penugasan, khususnya PT Kereta Api Indonesia.

“Memang ini (beban utang) bom waktu,” ujar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin saat rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 20 Agustus 2025.

Digagas Jepang, Digarap China

Kereta cepat Jakarta–Bandung adalah Proyek Strategis Nasional era Jokowi. Jepang dan China sempat bersaing mengincar penggarapannya pada 2015.

Jepang -yang terkenal dengan Shinkansen- sedianya lebih dulu diberi angin surga oleh pemerintah RI untuk menggarap proyek kereta cepat, persisnya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008.

Ketika itu, pemerintah menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk prastudi kelayakan (feasibility study) kereta Argo Cahaya berkecepatan 300 km/jam dengan rute Jakarta–Surabaya.

Namun rencana itu menguap. Laporan internal ke Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang pada 2012 menyebut bahwa biaya proyek senilai JPY 2,1 triliun atau sekitar Rp 220 triliun tidak masuk hitungan pemerintah RI, sehingga pemerintah RI meminta Jepang menggelar studi lanjutan untuk rute Jakarta–Bandung terlebih dahulu. Hasilnya, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung didapati sekitar JPY 726 miliar atau Rp 79 triliun.

Sampai masa jabatannya berakhir, SBY tak merealisasikan proyek kereta cepat itu walau di saat yang sama, pada Januari 2014, JICA memulai studi kelayakan baru tahap pertama. Baru ketika rezim berganti, Jokowi menggaungkan lagi rencana itu di tahun pertama pemerintahannya. Saat itulah Jepang dan China bersaing mendapatkan proyek kereta cepat RI.

“Kita harus punya rasa optimisme bahwa Indonesia adalah negara besar, punya potensi, dan kekuatan yang besar… Jangan sekali-kali kita punya pandangan negatif terhadap diri kita sendiri dan punya rasa pesimisme,” kata Jokowi pada 29 April 2015.

Meski terkesan ada persaingan antara China dan Jepang dalam memperebutkan proyek kereta cepat RI, China sesungguhnya diuntungkan karena pemerintah Jokowi lebih condong ke Negeri Tirai Bambu.

Pertama kali Jokowi kesengsem dengan kereta cepat China adalah saat ia menjajalnya dari Beijing menuju Tianjin untuk mengunjungi pelabuhan dan pembangkit listrik pada 9 November 2014. Rute 120 km itu—beda tipis dengan jarak Jakarta–Bandung yang 140 km—ditempuh hanya sekitar 30 menit.

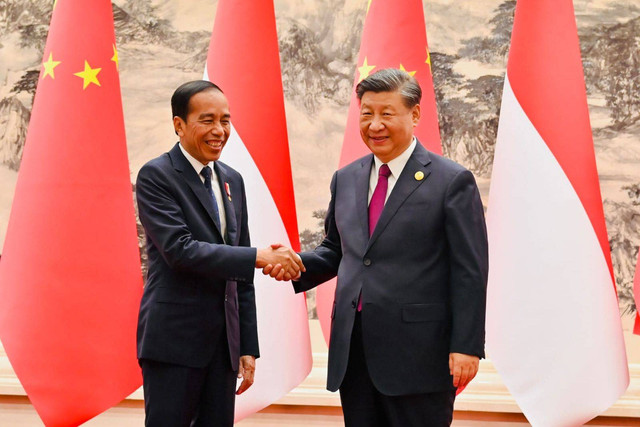

Kemudian pada 27 Maret 2015, Jokowi dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) proyek pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung. MoU itu diteken oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, Xu Shaoshi.

Akhirnya pada Oktober 2015, Jokowi memilih proposal China dengan alasan kesanggupan China menggarap proyek kereta cepat tanpa APBN maupun jaminan pemerintah. Murni business to business (B2B) melalui BUMN.

Kereta Cepat Ditentang Sedari Dini

Proyek kereta cepat bukannya tanpa penolakan. Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan, tegas menentang. Bagi Jonan, kereta dengan kecepatan di atas 300 km per jam tidak cocok untuk jarak pendek seperti Jakarta–Bandung. Terlebih jika memakai APBN, Jonan berpendapat biayanya lebih baik dipakai membangun kereta di luar Jawa.

Penolakan Jonan sangat kentara ketika ia tak menghadiri groundbreaking kereta cepat Jakarta–Bandung pada 21 Januari 2016. Enam bulan setelahnya, Jonan dicopot dari kursi Menhub.

Penolakan keras juga datang dari luar pemerintahan. Hal ini mendorong Jokowi memanggil para pengkritiknya, termasuk pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, ke Istana Bogor pada akhir 2016.

Kepada Jokowi, Agus secara lugas mengingatkan bahwa kerja sama dengan China berpotensi merepotkan di kemudian hari meski di awal tampak murni bisnis. Apalagi Jepang sudah lebih dulu melakukan studi kereta cepat di Indonesia.

“Saya sudah ingatkan, ‘Jangan Pak, ini mahal dengan China, repot nanti.’ Kalau Jepang, susah di depan—karena detail—tapi setelah beres, jalan [keretanya], enggak ada masalah. Kebalikannya dengan China,” kata Agus menirukan pesannya ke Jokowi saat dihubungi kumparan, Rabu (5/11).

Dalam pertemuan itu, Agus juga dibuat terkejut oleh pengakuan Jokowi. Semula ia menduga proyek kereta cepat adalah inisiasi Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno. Namun, ternyata dugaannya salah.

“Saya tanya, ‘Ini ide siapa?’ [Dijawab Jokowi], ‘Ide saya.’ Saya hampir jatuh dari kursi karena kaget… Dia (Jokowi) bilang waktu itu, ‘Kenapa saya serahkan ke Menteri BUMN? Karena Menteri Perhubungannnya (Jonan) tidak setuju,’” cerita Agus.

Di kemudian hari, risiko keuangan benar terjadi. Akhir 2020, biaya pembangunan membengkak (cost overrun) USD 1,2 miliar atau Rp 20 triliun. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut risiko ini merupakan konsekuensi gaya top-down Jokowi dalam berbagai program.

“Feasibility study yang tidak akurat menyebabkan Indonesia memutuskan [menggarap] proyek yang sesungguhnya tidak layak. Ujung-ujungnya membebani keuangan negara,” ujar Wijayanto kepada kumparan, Jumat (7/11).

Faktor utama bengkaknya biaya adalah pembebasan lahan, khususnya di kawasan industri Karawang, serta biaya teknik, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, construction—EPC), semisal soal persinyalan yang menggunakan teknologi global system for mobile communication-railway (GSM-R) pada frekuensi 900 MHz, atau soal relokasi fasilitas umum.

Membengkaknya biaya karena perhitungan awal yang meleset memaksa pemerintah turun tangan. Demi kelanjutan proyek, Jokowi menelan ludah sendiri dengan menerbitkan Perpres 93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Melalui perpres tersebut, ia menyetujui APBN menjadi salah satu sumber pembiayaan melalui penyertaan modal negara (PMN) ke KAI.

Pembangunan kereta cepat pun berlanjut hingga akhirnya beroperasi dengan nama Whoosh pada Oktober 2023. Namun, sejak saat itu juga, kecepatan di tiap perjalanan Whoosh disertai jerat utang yang memusingkan KAI sebagai pemegang saham terbesar konsorsium kereta cepat.

Penyebab Beban Utang Whoosh

Beban utang Whoosh tak lepas dari pendanaan yang ditawarkan China. Saat mengajukan proposal, China memperkirakan biaya pembangunan kereta cepat senilai USD 5,5 miliar (Rp 78 triliun).

China menawarkan utang dengan tenor 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun, serta bunga 2% per tahun. Demi menarik minat Jokowi yang tak ingin memakai APBN, China juga menjanjikan proyek dikerjakan business-to-business (B2B) dan selesai dalam tiga tahun, yakni pada 2019.

Sebagai perbandingan, Jepang menghitung proyek itu akan memakan anggaran USD 6,2 miliar (Rp 87 triliun). Tak seperti China, Jepang menyebut proyek besar mesti dikerjakan secara government-to-government (G2G) atau dengan jaminan pemerintah (APBN). Walau demikian, bunga yang ditawarkan Jepang hanya 0,1% per tahun dengan tenor 40 tahun. Jepang menjanjikan proyek selesai dalam lima tahun.

Seperti sudah disebut di atas, Jokowi lebih memilih China. Indonesia lalu membentuk konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari PT KAI, WIKA, PTPN VIII, dan Jasa Marga. Konsorsium ini memgantongi 60% porsi saham proyek kereta cepat, sedangkan sisa 40% saham dikuasai konsorsium BUMN China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd. yang terdiri dari Sinohydro, CREC, CRIC, CRCC, dan CRSC.

Konsorsium BUMN Indonesia dan China kemudian membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan memperoleh konsesi 50 tahun. KCIC dibebani pembiayaan 25% dari nilai proyek dalam bentuk setoran modal, dan 75% berupa utang dari China Development Bank (CDB).

Setahun setelah groundbreaking, nilai proyek yang diteken naik jadi USD 6,07 miliar (Rp 85 triliun). Artinya KCIC harus menyediakan 25% setoran modal (USD 1,52 miliar), sedangkan 75% dari utang CDB (USD 4,55 miliar). Porsi utang PT KAI dkk dalam pinjaman awal ini yakni 60% dari USD 4,55 miliar, yakni USD 2,73 miliar.

Lalu terjadilah pembengkakan biaya senilai USD 1,2 miliar (Rp 20 triliun). CDB bersedia memberi pinjaman lagi dengan syarat utang itu dijamin APBN. Pemerintah RI setuju. Skema pembiayaannya serupa: 25% (USD 300 juta) setoran modal dan 75% (USD 900 juta) utang CBD. Bedanya, besaran bunga yang harus dibayar sebesar 3,4% selama 30 tahun. Pembengkakan biaya ini juga diikuti penambahan konsesi menjadi 80 tahun.

Pada titik inilah APBN akhirnya dikucurkan untuk membiayai setoran modal PT KAI dkk melalui skema penyertaan modal negara. Total PMN yang dikucurkan sebesar Rp 7,5 triliun (USD 440 juta) walau sedianya setoran modal yang dibutuhkan konsorsium Indonesia hanya USD 180 juta (60% dari USD 300 juta). Adapun porsi utang PT KAI dkk untuk pinjaman cost overrun itu senilai USD 540 juta.

Pada akhirnya, total nilai proyek menjadi USD 7,27 miliar (Rp 120 triliun), lebih tinggi USD 1,07 miliar dari angka penawaran Jepang. Dari jumlah itu, total utang konsorsium Indonesia ke CBD sebesar USD 3,2 miliar (Rp 53 triliun). Proyek tuntas pada Oktober 2023—terlambat empat tahun dari target.

Dengan adanya masa tenggang 10 tahun, kewajiban PT KAI dkk membayar utang pokok baru dimulai pada 2033. Namun, itu tak berlaku bagi bunga. Dari total utang konsorsium Indonesia—jika hanya menghitung bunganya, maka PT KAI dkk harus membayar sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Hitungan ini berasal dari bunga 2% x utang pinjaman awal USD 2,73 miliar = USD 54,6 juta + bunga 3,4% x nilai utang cost overrun (USD 540 juta) = USD 18,36 juta. Maka, USD 54,6 juta + USD 18,36 juta = USD 73 juta (Rp 1,2 triliun).

Jauh sebelum beban utang menjadi pembicaraan, almarhum Faisal Basri yang merupakan ekonom senior UI telah mengingatkan bahwa proposal China yang mengeklaim sanggup B2B sejak awal tidak masuk akal. Menurut Faisal, skema yang ditawarkan Jepang dengan dukungan APBN plus bunga rendah lebih feasible.

“[Proyek] kereta cepat di Jepang sepenuhnya didukung pemerintah Jepang. Indonesia yang miskin ini sok-sokan. Pakai otak deh, gak mungkin proyek besar B2B…karena tidak ada BUMN yang mampu membiayainya,” kritik keras Faisal saat wawancara dengan kumparan, November 2021.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai, pemerintah saat itu tidak cermat ketika memilih China. Ia berpendapat, pemilihan ketika itu lebih didasari faktor geopolitik China—yang tengah mengembangkan Jalur Sutra Maritim. Imbasnya, muncul pembengkakan biaya yang ia duga salah satunya disebabkan oleh banyaknya pekerja kasar yang didatangkan dari China.

“Ketika kereta China tiba di Indonesia, belum diserahkan, yang ngelap-ngelap itu orang dari China lho…. Datangin orang dari China berapa [biaya] pesawatnya itu. Hanya ngelap, kayak cleaning service-nya. Yang bagian cangkul-cangkul, itu juga orang China… Benar-benar dia (China) kerahkan orang; mungkin mahalnya di situ,” ucap Djoko pada kumparan di Jakarta, Jumat (7/11).

Di samping biaya proyek yang membengkak, jumlah penumpang Whoosh juga tak sesuai harapan. Saat mengkaji estimasi penumpang bersama LAPI ITB pada 2017, jumlah penumpang per hari diperkirakan sekitar 61 ribu.

Setelah pandemi COVID-19 usai, KCIC kembali melakukan studi demand forecast—kali ini menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (POLAR FTUI). Hasilnya: estimasi jumlah penumpang Whoosh turun jadi 30 ribu per hari.

Merujuk pada hitungan itu, KCIC tetap pede bisa balik modal dalam 40 tahun.

“Studi POLAR UI menggambarkan hampir 27% pengguna kereta api cepat diharapkan [berasal] dari pemindahan pengguna jalan tol, baik yang menggunakan kendaraan pribadi, bus, dan travel,” ucap Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam RDP dengan Komisi V DPR pada Februari 2022.

Nyatanya, setelah dua tahun beroperasi, rata-rata penumpang harian Whoosh baru di kisaran 16–18 ribu orang/hari saat weekday dan 18–21 ribu orang/hari ketika weekend, dengan 56–62 perjalanan per hari. Capaian tinggi 24–26 ribu penumpang/hari hanya terjadi pada momen libur panjang.

Tahun 2021, Faisal Basri menghitung skenario super-optimistis, bahwa jika penumpang sekitar 21,6 ribu/hari dan tarif Whoosh Rp 300 ribu, butuh waktu 48,3 tahun untuk balik modal. Hitungan ini tidak memasukkan biaya operasional dan utang.

Sementara jika penumpang hanya 75% dari hitungan super-optimistis, butuh 64 tahun balik modal. Namun, jika harga tiket hanya Rp 250 ribu, waktu balik modal memanjang jadi 92 tahun.

Balik modal bisa lebih cepat, 33 tahun, jika jumlah penumpang 23,4 ribu per hari dan harga tiket Rp 400 ribu. Tapi, hitungan ini tetap tak memasukkan operasional dan utang.

Sumber : bukalapak88.id